イベント詳細

概要

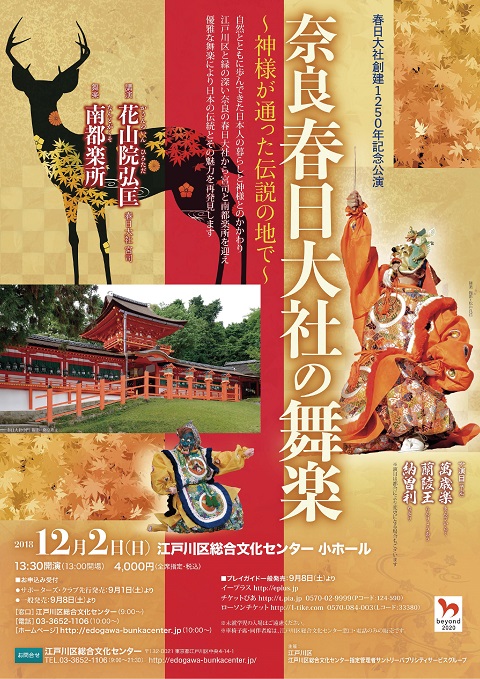

春日大社創建1250年記念公演

奈良 春日大社の舞楽

~神様が通った伝説の地で~

【 終了しました 】

チラシ画像は拡大表示できます

自然とともに歩んできた日本人の暮らしと神様とのかかわり

江戸川区と縁の深い奈良の春日大社から宮司と南都楽所を迎え

優雅な舞楽により日本の伝統とその魅力を再発見します

<完売御礼>

おかげさまで完売となりました。ありがとうございました。

なお、当日券の販売もございません。ご了承くださいませ。

- 公演日時

- 2018年12月2日(日)13:30開演(13:00開場)

- 会場

- 小ホール (座席表はこちら)

- 公演について

- 遠いむかし、春日大社の第一殿の御祭神である武甕槌命(タケミカヅチノミコト)様が、常陸国(茨城県)鹿島神宮から大和国(奈良県)へ向かう途中、今の江戸川区のとある場所を通られた時、神様の使いである鹿が命を落とした。

その地の人々が亡くなった鹿を哀れみ、塚を作って丁重に葬ったことから、その地は鹿骨(ししぼね)と呼ばれるようになった―。

江戸川区にこんな伝説が伝わっていることをご存知でしたか?

奈良の春日大社との不思議なつながりを伝えるお話しです。

そんなご縁から、春日大社創建1250年の節目でもある今年、千年を越える歴史を伝える南都楽所をお迎えし、舞楽公演を開催します。公演の前には春日大社花山院宮司によるお話もあります。

年の瀬のひととき、ふと足を止めて、悠久のときの流れをお楽しみください。 - 公演内容

- 【第1部】13:30~14:15

<講演> 花山院弘匡 (かさんのいん ひろただ) 春日大社 宮司

【第2部】14:30~16:20

<舞楽> 南都楽所 (なんとがくそ)

萬歳楽(まんざいらく)

蘭陵王(らんりょうおう)

納曽利(なそり)

※上記の時間は予定です。状況により変更になる場合がございます。

※演目は都合により変更になる場合もございます。 - 料金

- 全席指定 4,000円 (税込)

※未就学児の入場はご遠慮ください。

※車椅子席・同伴者席は、江戸川区総合文化センター窓口、電話のみの販売です。 - チケット発売日

- サポーターズ・クラブ先行発売日 2018年9月1日(土)

一般発売日 2018年9月8日(土) - チケットのお取り扱い

- <サポーターズ・クラブ先行発売日 2018年9月1日(土)>

<一般発売日 2018年9月8日(土)>

9:00~ 江戸川区総合文化センター 窓口

10:00~ 電話 03-3652-1106

ホームページ ※購入には事前の登録が必要です。

<プレイガイド一般発売日:9月8日(土)10:00 ~>

イープラス:http://eplus.jp

チケットぴあ:http://t.pia.jp/ 0570-02-9999(Pコード:124-590)

ローソンチケット:http://l-tike.com/ 0570-084-003(Lコード:33380) - 主催

- 江戸川区/江戸川区総合文化センター指定管理者サントリーパブリシティサービスグループ

- お問い合わせ

- 江戸川区総合文化センター TEL:03-3652-1106(9:00~21:30)

- 花山院弘匡

-

かさんのいん ひろただ / 春日大社 宮司

佐賀県生まれ。國學院大學卒業。奈良県立高校教諭を勤め、平成20年に宮司に就任。

花山院家は、関白藤原師実の二男、家忠を祖として11世紀末に創立。第33代目当主。

現在、神社本庁評議員、奈良県教育委員、奈良国立博物館評議員なども務める。

- 南都楽所

-

なんとがくそ

奈良時代に天平文化の華『雅楽』が盛んにおこなわれ、平安時代一条天皇のころ狛光高(舞楽と雅楽の奉行)によって「南都楽所」がまとめられる。その後、奈良の社寺の祭典・法会に奉仕し続け連綿と継承されてきたが、明治3年(1870年)の雅楽局(現・宮内庁式部職楽部)の創立により「南都楽所」が廃止され、南都の楽人も上京し、その伶人となった。しかし、一部の楽家が奈良にとどまり、春日大社やその他の社寺に奉仕をすると共に、後進の指導とその保存に努めてきた。昭和7年(1932年)春日大社を中心に雅楽や田楽、細男などの古楽を保存伝承するために「春日神社古楽保存会」が発足し、昭和43年に雅楽部門を独立させ、「社団法人南都楽所」が結成される。以来、重要無形民俗文化財「春日若宮おん祭」を活動の主軸に国内のみならず、アジアや欧米各国でも精力的に公演活動を続ける。平成25年4月に「公益社団法人南都楽所」に移行した。

- 春日舞楽について

-

飛鳥・白鳳から奈良時代にかけて、インド・東南アジアからシルクロードを経て中国や古代朝鮮半島の新羅・百済・高麗などのアジア各地から伝えられ我が国において大成され、のちに日本でつくられたものも含む音楽・舞踊の総称が「雅楽(ががく)」である。天平文化の華として奈良時代に盛んに行われたことは、東大寺大仏開眼供養会(天平勝宝4年=752年=4月9日)の記録や正倉院に保存されている楽器・楽面などの遺品によってもうかがえる。

舞楽開花の地である奈良は、大和の年中行事の最後を飾る『春日若宮おん祭』をはじめ春日大社・南都七大寺などの社寺の雅楽奉仕によって今日まで伝えられ、無形文化財として「公益社団法人南都(なんと)楽所(がくそ)」がこの春日舞楽の伝統を継承している。