イベント詳細

概要

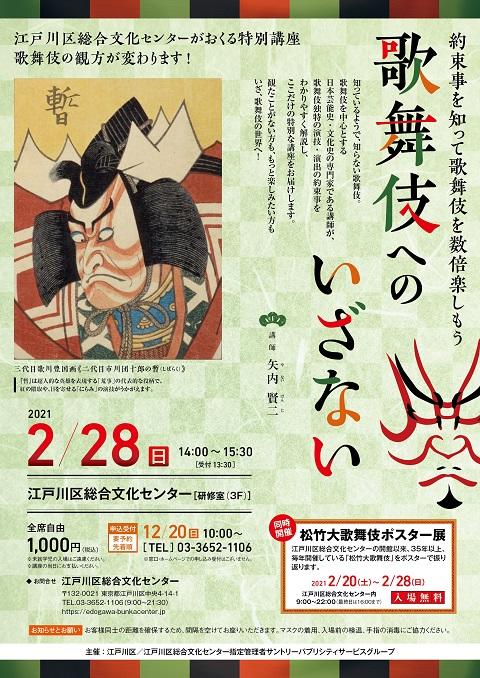

歌舞伎へのいざない

約束事を知って歌舞伎を数倍楽しもう

【 終了しました 】

チラシ画像は拡大表示できます

江戸川区総合文化センターがおくる特別講座

歌舞伎の観方が変わります!

知っているようで、知らない歌舞伎。

この講座では、歌舞伎独特の演技・演出の約束事をわかりやすく

解説し、歌舞伎の舞台鑑賞をより深く楽しいものにします。

顔に紅色・藍色などの太い線を引いて、英雄・悪役・妖怪など役柄の性格をあらわす「隈取」、『勧進帳』の武蔵坊弁慶などでおなじみの手足を振って躍るような歩き方「六方」、世界で初めて開発された舞台転換の手法「廻り舞台」など、目を見張るユニークな手法の数々を学んで、歌舞伎の世界へと一歩を踏み出しましょう。

観たことがない方も、もっと楽しみたい方もいざ、歌舞伎の世界へ!

ご好評につき、予定枚数が終了しました。

当日券の販売はございません。

- 公演日時

- 2021年2月28日(日) 14:00~15:30 (受付13:30~)

- 会場

- 研修室

- 講師

- 矢内賢二 (日本芸能史・文化史専門家)

- 料金

- 参加費 1,000円(税込)

※講座の当日にお支払いください。 - 申込受付

- 2020年12月20日(日) 10:00~ [電話] 03-3652-1106

※窓口・ホームページでの受付及びサポーターズ・クラブ先行受付はございません。

※先着順(予定人数に達し次第、受付終了とさせて頂きます)

※未就学児の入場はご遠慮ください。

新型コロナウイルスの感染予防のため、窓口ではなく電話でお申し込みください。 - ご来場のお客様へ

- 新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、ご入場の際に次のことにご協力ください。

1. お客様同士の距離を確保するため、間隔をあけてお座りいただきます。

2. マスクの着用をお願いいたします。

3. 入場前に体温の測定にご協力ください。

4. 手洗いの励行のほか、手指消毒剤をご利用ください。

5. その他、係員からのお願いにはご協力ください。

詳しくは こちらをご覧ください。 - 同時開催

- 松竹大歌舞伎ポスター展

2020年2月20日(土)~2月28日(日)

※新型コロナウイルス感染症緊急事態措置期間中のため開催時間を

9:00~20:00までとさせていただきます。

※最終日(2/28)は会場の都合により13:00~16:00までの開催となります。

江戸川区総合文化センター内 ※入場無料

江戸川区総合文化センターでは、開館以来35年以上「松竹大歌舞伎」を開催してきました。

これまでに多くのお客様にご来場ただき「えどがわ」で歌舞伎の観劇を楽しんでいただいています。

今回は講座開催にあわせて、江戸川区総合文化センター主催「松竹大歌舞伎」の歴史をポスターで振り返ります。 - 主催

- 江戸川区/江戸川区総合文化センター指定管理者サントリーパブリシティサービスグループ

- お問い合わせ

- 江戸川区総合文化センター TEL:03-3652-1106 (9:00~21:30)

- 矢内 賢二 (やない けんじ)

-

国際基督教大学上級准教授。博士(文学)。

東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。

国立劇場で伝統芸能公演の制作・演出に携わったのち、立正大学准教授などを経て現職。

専門は幕末から明治期の歌舞伎を中心とする日本芸能史・文化史。

著書

『明治キワモノ歌舞伎 空飛ぶ五代目菊五郎』(白水社、サントリー学芸賞など受賞)

『ちゃぶ台返しの歌舞伎入門』(新潮社)

『明治、このフシギな時代』(新典社)

『明治の歌舞伎と出版メディア』(ぺりかん社)ほか

- ご質問への回答

-

講座の参加者よりいただきました、講師への質問に対する回答をご紹介します。

※全てのご質問にお答えできませんが、ご了承ください。

Q:大向こうのルールについて教えてください

A:大向こうの掛け声は、役者の登場・退場、見得、せりふの切れ目などにタイミングを合わせてかけられます。役者の屋号のほか、「待ってました」「ご両人」「たっぷり」などの掛け声もあります。現在声をかけている人は大向こうさんの団体に所属している人が多いですが、誰がかけても構いません。ただし役者さんの芝居や他の観客の邪魔にならないように注意する、というのがルールといえば ルールです。

Q:初心者が観に行くべき(おすすめの)演目を教えてください

A:時代物・世話物・舞踊・新作・復活狂言など、ひと口に歌舞伎といってもさまざまな種類の演目があり、味わいも大きく異なります。どれがお口に合うかは人それぞれで難しいのですが、まずは『白浪五人男(弁天小僧)』『勧進帳』『寺子屋』など、有名でよく上演されるものから入るのがよいと思います。

Q:屋号はどのように決まるのでしょうか?

A:市川家の「成田屋」のように信仰にちなんだものもあれば、副業の商売の屋号を転用したものなど、家によっていわれは様々ですが、多くの屋号の由来は不明です。

Q:『暫』の話の時に出ていた「大福帳」は何のためでしょうか?

A:『暫』の原型となった古い演目に、神社に大福帳を額に仕立てたものを奉納する場面があり、それが形だけ残ったと言われています。

Q>『紅葉狩』を舞踊劇、『鳴神』を芝居と呼ばれていましたが、その違いと関連性について教えてください

A:長唄・浄瑠璃などの地方(じかた)の演奏の付いた舞踊が主体の演目を所作事 (しょさごと)といい、元々は長い演目の一場面として挿入されたものが独立して上演されるようになった演目が多く見られます。これを便宜的に舞踊劇と呼ぶことがあります。

Q:古い六方について説明がありましたが、「丹前振り」ともいわれると思いますが同じもののことでしょうか?

A:そのとおりです。「丹前六方」とも呼ばれます。

回答は以上です。

たくさんのご質問をいただき、ありがとうございました!