イベント詳細

概要

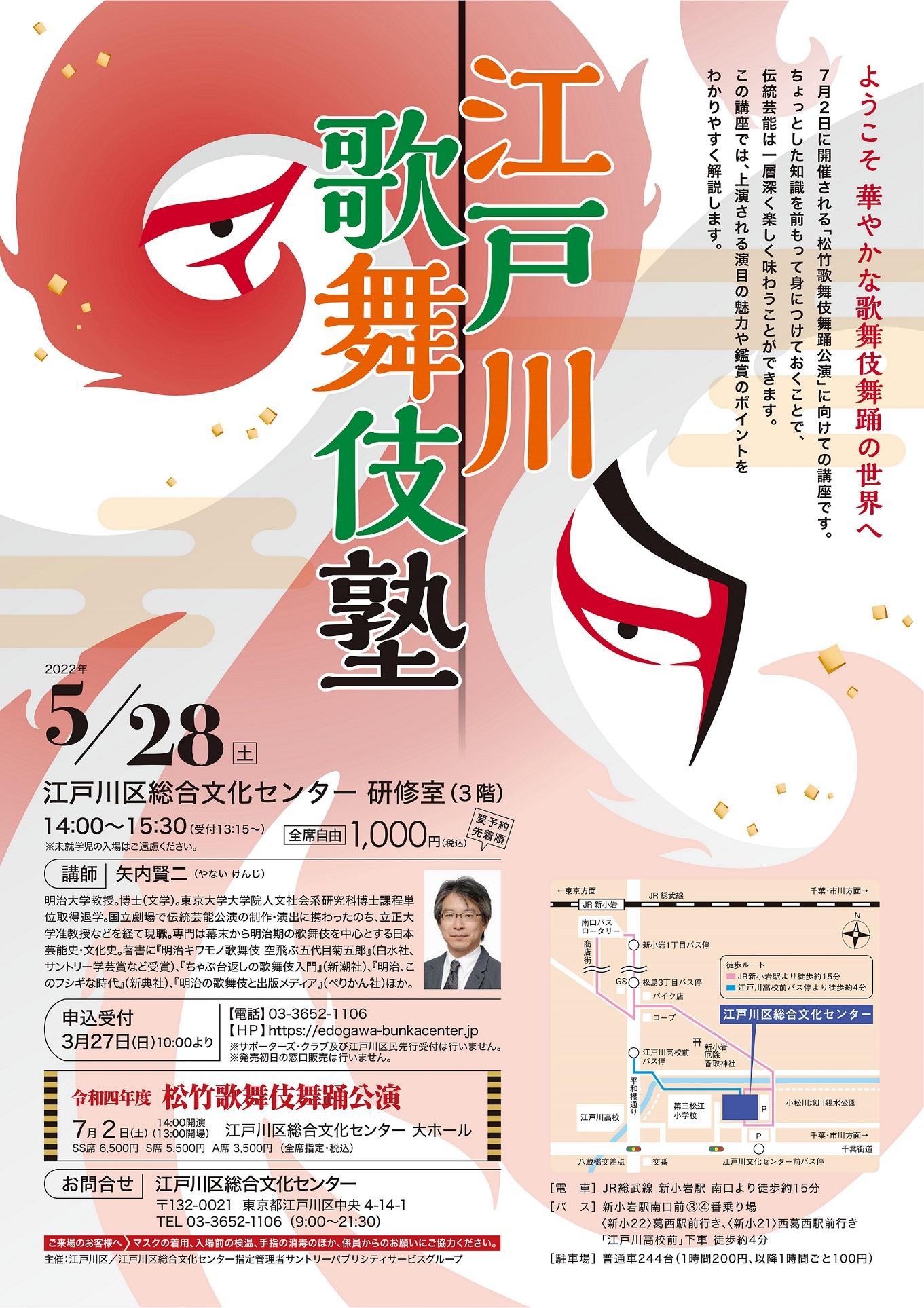

江戸川歌舞伎塾

【終了しました】

チラシ画像は拡大表示できます

ようこそ 華やかな歌舞伎舞踊の世界へ

7月2日に開催される「松竹歌舞伎舞踊公演」に向けての講座です。

ちょっとした知識を前もって身につけておくことで、伝統芸能は

一層深く楽しく味わうことができます。

華やかで格調高い歌舞伎舞踊として人気の「操り三番叟」と「連獅子」についてその魅力や鑑賞のポイントをわかりやすく解説します。

- 公演日時

- 2022年5月28日(土)14:00~15:30 (受付13:15~)

- 会場

- 研修室

- 講師

- 矢内賢二 (明治大学教授)

- 料金

- 参加費 1,000円(税込)

※要予約・先着順(予定人数に達し次第、受付終了とさせて頂きます) - 発売日

- 2022年3月27日(日)

10:00~【電話】03-3652-1106

10:00~【ホームページ】※購入には事前の登録が必要です。

《ご案内》

※感染症対策のため、発売初日の窓口販売はございません。

※サポーターズ・クラブ及び江戸川区民先行受付はございません。

※未就学児の入場はご遠慮ください。 - ご来場のお客様へ

- 新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、ご入場の際に次のことにご協力ください。

1. お客様同士の距離を確保するため、間隔をあけてお座りいただきます。

2. マスクの着用をお願いいたします。

3. 入場前に体温の測定にご協力ください。

4. 手洗いの励行のほか、手指消毒剤をご利用ください。

5. その他、係員からのお願いにはご協力ください。

詳しくは こちらをご覧ください。 - 令和四年度松竹歌舞伎舞踊公演

- 江戸川歌舞伎塾で紹介した演目が上演されます。

実際の舞台をぜひご覧ください!

詳しくはこちらをご覧ください。 - 主催

- 江戸川区/江戸川区総合文化センター指定管理者サントリーパブリシティサービスグループ

- お問い合わせ

- 江戸川区総合文化センター TEL:03-3652-1106 (9:00~21:30)

- 矢内 賢二 (やない けんじ)

-

明治大学教授。博士(文学)。

東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。

国立劇場で伝統芸能公演の制作・演出に携わったのち、立正大学准教授などを経て現職。

専門は幕末から明治期の歌舞伎を中心とする日本芸能史・文化史。

著書

『明治キワモノ歌舞伎 空飛ぶ五代目菊五郎』(白水社、サントリー学芸賞など受賞)

『ちゃぶ台返しの歌舞伎入門』(新潮社)

『明治、このフシギな時代』(新典社)

『明治の歌舞伎と出版メディア』(ぺりかん社)ほか

- ご質問への回答

-

講座の参加者よりいただきました、講師への質問に対する回答をご紹介します。

※全てのご質問にお答えできませんが、ご了承ください。

Q:能、狂言の作品が歌舞伎に移された経緯(理由)を教えてください。

また、歌舞伎から能、狂言に移された作品はあるのでしょうか?

A:歌舞伎は他ジャンルの作品を積極的に取り込んでいく性質をもっており、江戸時代から能、狂言の作品を歌舞伎に移すことは行われました。さらに明治時代になると、大衆的な歌舞伎をもっと高尚な演劇に改良しようという動きが起こり、より能、狂言の演出や演技に近づけた演目が作られました。

逆に歌舞伎の演目が能、狂言に取り入れられることはありません。

Q:イヤホンガイドの活用法を教えてください。利用をすすめますか?

A:人それぞれのお好みによりますが、解説の内容やタイミングはとてもよく工夫されているので、初めての観劇や知らない演目のときなどに試してみられたらいかがでしょうか。

Q:歌舞伎初心者におすすめの演目を教えてください。

A:.時代物、世話物、舞踊、新作など、歌舞伎の演目の味わいは実に多種多様なので、できるだけいろいろな演目をご覧になってみるのがおすすめですが、最初はたとえば『勧進帳』『弁天小僧』などの有名な演目、あるいは気になる役者さんの出演する演目などがよいのではないでしょうか。

Q:「操り三番叟」のもっとも歌舞伎らしいところはどこでしょうか?

A:儀式性の高い三番叟を人間が人形に扮して踊るという洒落っ気と、振りの躍動感かと思います。

Q>「歌舞伎」の魅力を一言でいうと

A:難しいですが「甘美さ」でしょうか。

回答は以上です。

たくさんのご質問をいただき、ありがとうございました!